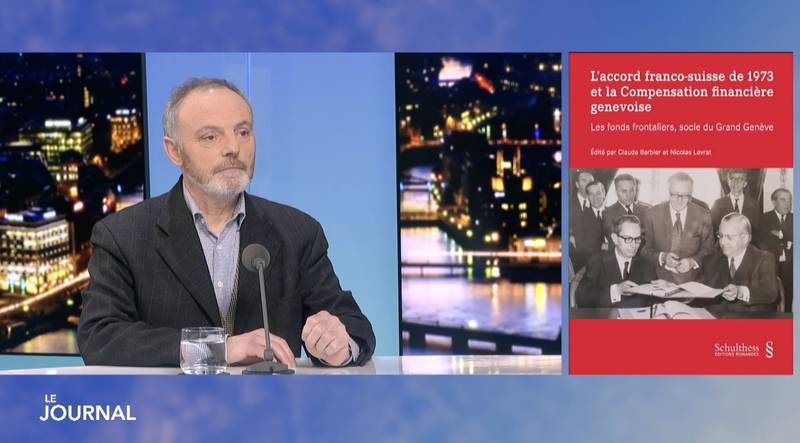

L’accord franco-suisse de 1973 toujours au cœur du Grand Genève

En 2024, Genève a versé 372 millions de francs aux autorités françaises en vertu d’un accord signé en 1973. Claude Barbier, coauteur d’un ouvrage sur ce traité historique, revient sur son importance pour le Grand Genève et les défis à venir.

L’accord franco-suisse de 1973 reste une pierre angulaire des relations entre Genève et la France voisine. «Il permet une très bonne collaboration entre les instances situées de part et d’autre de la frontière», explique Claude Barbier, qui a édité le livre avec Nicolas Levrat. Ce traité a instauré un mécanisme de compensation financière encore d'actualité. Genève prélève les impôts des travailleurs frontaliers et reverse une partie aux communes françaises où ils résident.

Dans les années 1970, la situation était déséquilibrée: les frontaliers payaient leurs impôts à Genève, mais leurs communes d’origine ne recevaient aucun soutien financier pour les infrastructures qu’elles mettaient à leur disposition. «Il fallait un équilibre dans ce territoire», résume Claude Barbier. Grâce à cet accord, les fonds genevois contribuent aujourd’hui au financement des routes, écoles et crèches en Haute-Savoie et dans l’Ain.

Disparités économiques de plus en plus marquées

Loin d’être une simple contribution de Genève à la France, cette redistribution profite aux deux côtés de la frontière. «Il ne faut pas s’imaginer que c’est un don, précise Claude Barbier. Cet argent finance directement les infrastructures nécessaires aux habitants, qu’ils travaillent en Suisse ou en France.»

Toutefois, cet équilibre financier ne règle pas tous les problèmes. La région frontalière est aujourd’hui l’une des plus inégalitaires de France. «Annemasse est la quatrième ville la plus inégalitaire du pays, après Paris, Neuilly et Boulogne-Billancourt», souligne l'auteur de l'ouvrage. La cohabitation entre travailleurs rémunérés en francs suisses et ceux en euros accentue ces écarts.

Vers une gouvernance transfrontalière?

Le Grand Genève évolue en permanence et sa gouvernance devra elle aussi s'adapter. L’ouvrage coécrit par Claude Barbier et Nicolas Levrat propose des pistes d’avenir, notamment avec la mise en place d’une gouvernance transfrontalière. Une perspective encore lointaine, mais nécessaire selon le coauteur: «Avec plus d’un million d’habitants dans ce territoire, il faudra bien à un moment donné organiser une gestion commune.»

L’accord de 1973 a posé les bases d’une coopération qui demeure essentielle encore aujourd’hui. Reste à savoir si les générations futures iront plus loin dans l’intégration transfrontalière.